点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

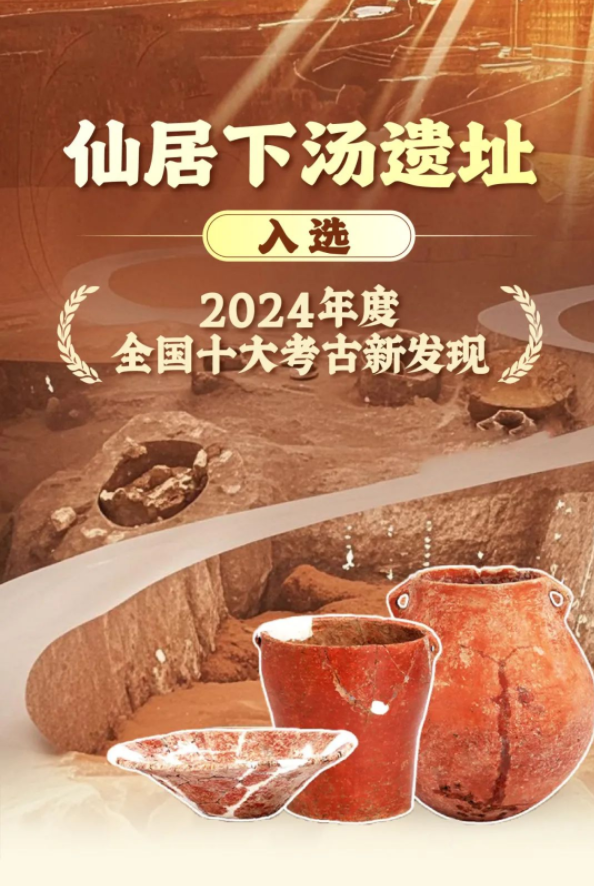

4月23日至24日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2024年度全国十大考古新发现终评会在京举行。经项目汇报会、综合评议,最终评委投票选出2024年度全国十大考古新发现。浙江仙居下汤遗址入选!

下汤遗址位于浙江省台州市仙居县横溪镇下汤村。四面环山,东西邻水,南面约2公里为浙江第三大河——灵江。遗址坐落在盆地中央一处台地上,高出周边农田1-2米,文化层堆积厚达2.5米,总面积约2万平方米。

遗址发现于1984年,1989年被公布为省级文物保护单位。2015年,浙江省文物考古研究所对其进行勘探。2018年,进行正式考古发掘。2023年,下汤遗址纳入“考古中国——长江中下游早期稻作农业社会的形成研究”课题,发掘持续至今,目前累计发掘面积2250平方米。

下汤遗址包含上山文化(距今约10000-8300年)、跨湖桥文化(距今约8300-7000年)、河姆渡文化(距今7000-6000年)、好川文化(距今4500-4000年)四个阶段,纵贯新石器时代的始终,前后延续5000多年,树立了区域文化发展的历史标杆,是我国万年文化独立起源、连续发展的重要实证,目前,这样的史前遗址在全国具有唯一性。

下汤遗址揭露了上山文化中、晚期聚落的布局与演变。遗址中西部为相对独立的中心台地,中心台地的外围围绕着十余座上山文化时期人工堆筑的土台,再外围则是环壕,总体上呈现出三重聚落结构。

中心台地上发现上山文化中期房址4座,食物加工场遗迹1处,石料储藏间和磨盘储藏坑各1处,沟渠、沟槽、道路各1条。房址分圆形和长方形两种,圆形房址采用挖槽栽柱的方式,长方形房址为基槽式地面建筑。食物加工场发现了多处集中放置的石磨盘。房址与食物加工场侧畔的沟渠,让小桥流水人家的场景跃入眼帘。

上山文化晚期,中心台地则演变为红烧土“广场”,广场上发现器物坑20余座。器物坑是上山文化中最为重要的现象之一,下汤遗址是目前出土器物坑数量最多的上山文化遗址。

外围人工土台一般用纯净的黄褐粘土堆筑而成,大多呈东西向的长方形,长8-10米,宽5米左右,现存高度约0.4-0.8米。大体呈南北向排列在中心台地的北部和东部,这些土台上目前已揭露房址2处、灰坑23座、器物坑28座,高等级墓葬3座。

环壕宽约10米,深约2米,壕沟内出土大量陶片、石制品、动物骨骼和植物遗存。壕沟内侧沿岸和沟底分布较多的坑,多为近圆形,凿破砾石层,初步判断可能为食物加工或储藏的设施。

下汤遗址是目前我国已发掘的新石器时代早期遗址中聚落要素最为完备、结构最为清晰的遗址之一,为研究我国南方早期稻作农业社会提供了重要的样本。

下汤遗址所揭示的中心台地与外围人工土台的关系体现了“向心式”的聚落结构,外围土台上有房址、灰坑、器物坑等生产生活设施及各自的仪式活动空间,因此,各土台可能对应于基本的社会组织单元,这是我国早期稻作农业社会结构的重大突破。

更让人意外的是,我们在中心台地外围东部的土台上发现了3座上山文化晚期高等级的墓葬。墓坑呈长方形,东西向或南北向,长2米左右,随葬陶器较多,均在20件以上。从随葬品的数量看,等级较高,说明在稻作农业经济的支撑下,距今9000年左右,上山文化社会较早地出现了社会分化。

下汤遗址升起的炊烟,意味着农业革命的完成,象征着一个新的时代开启。尽管目前所揭露的只是聚落的一角,但它让我们瞥见人类早期家园的图景。

最后请浙江省文物考古研究所下汤遗址考古项目负责人仲召兵,带领大家穿越万年,一起探秘浙江下汤。

来源:之江文物